乳腺外科

診療科の概要

当科では良性悪性を問わず乳腺の疾患に対応しています。良性疾患では良性腫瘍や炎症による疾患、男性にみられる「女性化乳房」などの診療を行っています。

乳がんでは検診、診断から手術・薬剤・による初期治療*、再発時の治療や緩和ケアまで、長い期間、多岐にわたる診療が行なわれます。一口に乳がんといっても、患者さんの病状や生活背景は十人十色で、患者さん夫々の個別性に配慮した対応が求められます。

昨今、乳腺の診療は検査、手術、薬剤などのあらゆる領域で複雑化・専門化が日に月に進んでいます。西北五地域の皆様に専門性の高い乳腺診療をお届けすることが、私たちの務めと考えています。

当科の診療は多くのすぐれたスタッフ(同僚医師、看護師、薬剤師、放射線技師、リハビリ技師、臨床検査技師、臨床工学技師、管理栄養士、医療事務)とともに行われています。お一人で抱えこまず、どうぞご相談ください。

*初期治療:乳がんと診断され他の臓器に転移のない患者さんが、治癒を目指して受ける一連の治療の流れ

乳がんの背景

現在わが国では年間10万人近くの方が乳がんと診断され、女性ががんになる人数(罹患数)では乳がんが第1位です。最新の統計では、日本人女性の9人に1人が生涯のうちに乳がんになると報告されています。決して他人事ではない、身近な病気と言えるのではないでしょうか。

ほかのがんに比べて発症の年齢が低く、40歳代後半から50歳代60歳代といった、家庭や社会の中心となっている世代の患者さんが多いことも特徴です。

最近では著名人が乳がんになった体験を自ら公表することもあり、他のがんに比べると、乳がんは社会的にも関心の高い疾患と言えるのではないでしょうか。

画像診断と穿刺検査 (針生検 穿刺吸引細胞診 マンモトーム生検)

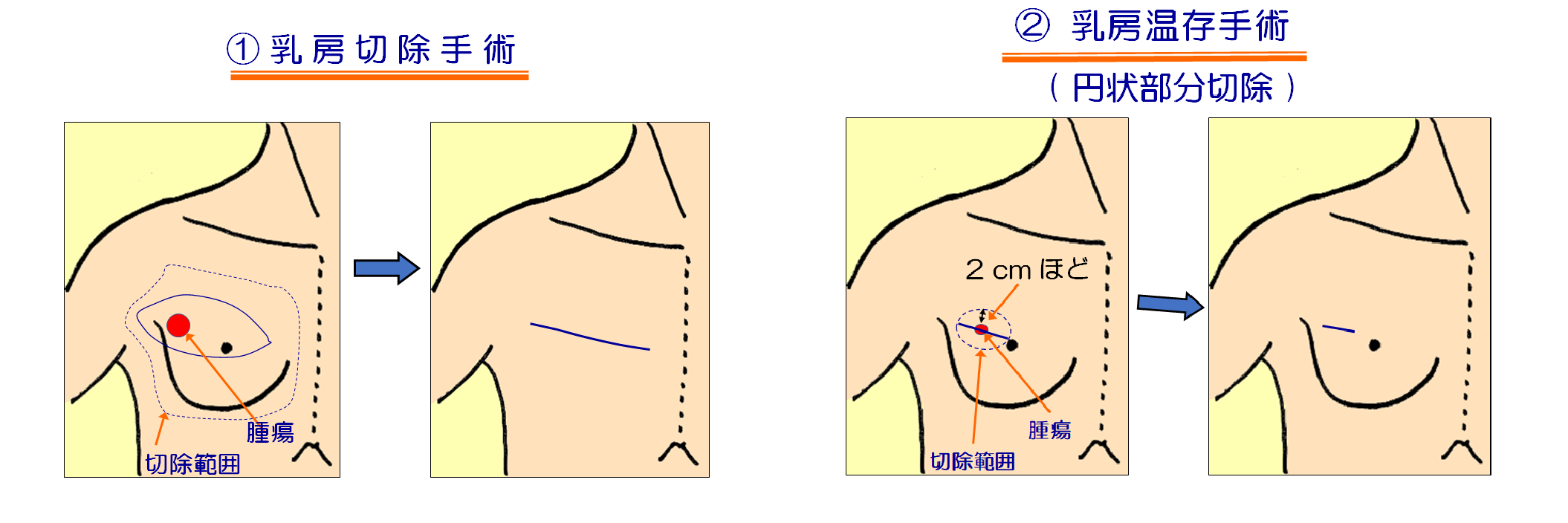

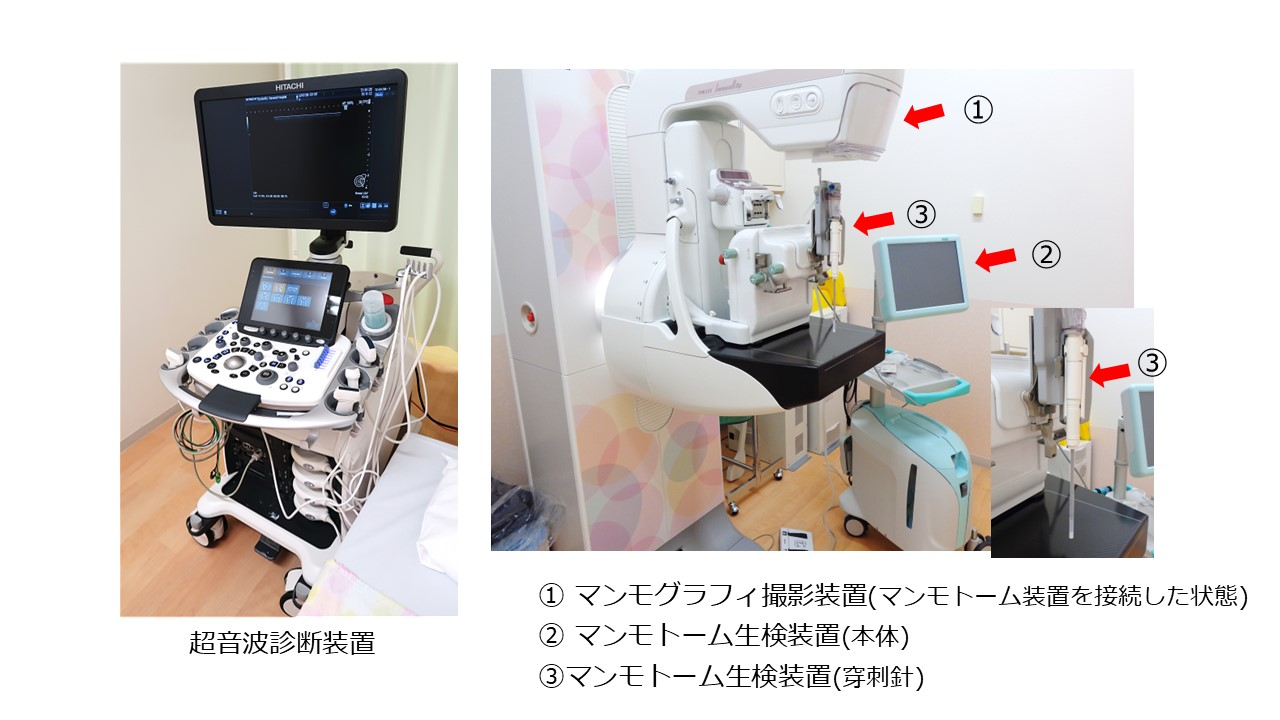

乳がんの画像診断はマンモグラフィと超音波検査が中心です。マンモグラフィは乳房を挟んで撮影するレントゲン検査で、乳がん検診でも広く行われています。超音波診断装置は外来の診察室に常置されており、必要な時はすぐに検査を行うことができます。

腫瘍(しこり)が見つかり病理診断が必要な場合、腫瘍に針を刺して検体を採取する「穿刺検査」をその場で行います。穿刺検査では、局所麻酔下にやや太い針を刺す「針生検」と、麻酔なしで細い注射器の針を刺す「穿刺吸引細胞診」のいずれかが一般的に行われます。穿刺は超音波で腫瘍を直接目視しながら実施します。体格にもよりますが、3-4mmの大きさがあればまず穿刺することができます。

近年、マンモグラフィによる乳がん検診で「微細石灰化病変」を指摘され、その中から早期のがんが発見されるケースが増えています。微細石灰化病変のうち病理診断が必要な場合、当科では「ステレオガイド下マンモトーム生検」を行っています。これは乳房を挟んだ状態で石灰化病変の位置(縦・横・高さ)を特定し、病変を直接穿刺・採取する精密な検査です。本検査はきわめて早期の段階でがんを発見することに寄与しています。

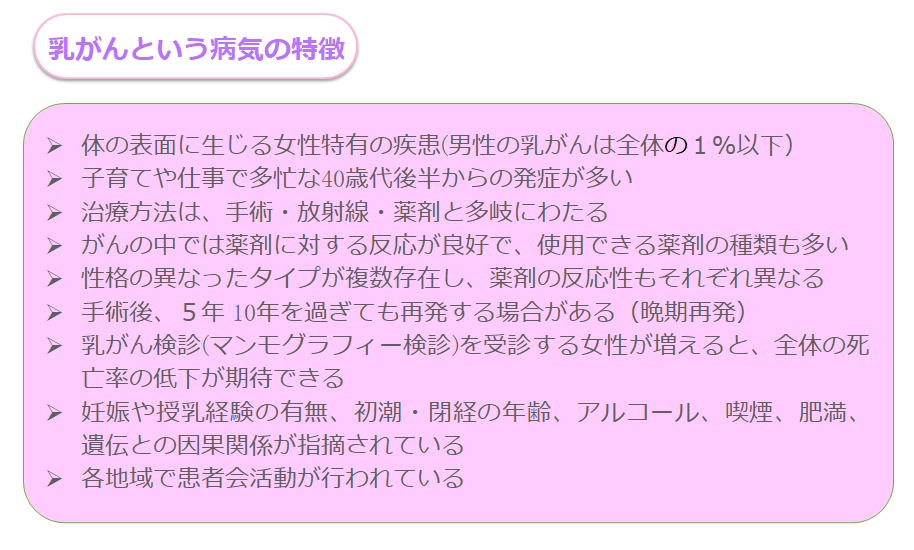

手術(乳房温存手術 乳房切除術 乳房再建術 センチネルリンパ節生検)

乳がんの手術には大きく分けて乳房温存手術(部分切除)と乳房切除手術とがあり、腫瘍の大きさ、広がり、個数、体格などに応じて術式が選択されます。腫瘍の大きさが2cm前後であれば、多くの場合温存手術が可能です。よく誤解されることですが、乳房を大きく全部取ってしまった方が治療成績が良い、ということでは必ずしもありません。

腫瘍が大きく温存手術が困難であっても、がんのタイプによっては「術前化学療法」を実施し、これにより腫瘍が小さくなれば温存手術を可能にすることもできます。術前化学療法は実施が可能かどうかを慎重に考慮した上で行われます。なお温存手術では術後、温存した乳房に原則として放射線治療を行います(後述)。

腫瘍が広い範囲にわたり温存手術が困難な場合でも、比較的早期で一定の基準を満たしていれば、乳房全切除+「乳房再建手術」を行うことができます。当院は日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会による再建手術の施設認定を受けており、弘前大学形成外科のご協力により、エキスパンダー(皮膚拡張器)を用いた再建手術が可能です。

乳房再建手術にはさまざまな選択肢がありますので、希望される方はどうぞご相談ください。

腋窩(脇の下)のリンパ節に対しては、標準治療であるセンチネルリンパ節生検を病理医との連携のもとに行っています。これにより一律のリンパ節郭清を回避することが可能となり、術後の腕の浮腫(むくみ)のリスクを減らすことが期待されます。

薬による治療(初期治療と再発時の治療 副作用への対応)

乳がんではがんのタイプに応じて、内分泌療法薬、化学療法薬(=抗がん剤)、「標的治療薬」などの薬を使い分けます。

初期治療で薬を使用する目的は、将来生じるかもしれないがん再発の危険を減らし、根治を目指すことにあります。乳がんのタイプで最も多いのは「内分泌療法」が有効なもので(6-7割がこれに該当)、手術後5年(~10年)間、内分泌療法薬の服用が行われます。「化学療法」(抗がん剤)では副作用も多くなりますが、期待される効果を得るためには治療強度を保つことが必要で、安易に薬の量を減らしたり、投与期間を延ばしたりしないことが重要です。「標的治療薬」は近年新薬の開発が著しい領域で、新しいさまざまな薬剤が使用できるようになり、治療成績の向上が図られるようになりました。

一方がんが再発し肺や肝臓、骨などに転移した場合、治療の目的は「根治ではなく、生活の質を維持しつつ、病気と上手に・長く付き合っていくこと」になります。使用する薬剤の種類は初期治療と同様ですが、副作用に十分配慮し、減量や時には休薬もしながら治療を継続します。

薬剤に限らないことですが、治療方針を決める上で大切な基準は、患者さんにとってもっとも利益が多く、不利益が少ない方法は何かという点にあります。標準治療*を基にして、さらには患者さんの年齢、基礎疾患、ライフスタイル、優先順位、生活信条など多くの要件を勘案し、その方個人にふさわしい治療方法をご一緒に考えて参ります。

化学療法の副作用に対しては、それらを和らげるためさまざまな「支持療法」が用意されており、これらの治療を適切に行うことで安心して治療が受けられる態勢をとっています。抗がん剤というと吐き気の強い薬、というイメージがあると思われますが、今では「制吐剤」の適切な使用によりそのようなイメージは過去のものになりつつあります。

化学療法は認定資格を持った看護師・薬剤師の常駐する「外来化学療法室」において、安全性に十分配慮しながら実施しています。

化学療法室スタッフ、外来看護師、医師によるチームカンファランスが定期的に行われています。ご不明なことや不安なこと、また医師には直接話しづらいことでも、どうぞスタッフにお気兼ねなくご相談ください。

*標準治療:有効性と安全性が科学的に確認された、現時点でもっとも優れた治療方法

放射線治療

乳がんで放射線治療が行われるのは、まず温存手術が行われた後の温存乳房に対する治療です。放射線治療を行うことによって、温存した乳房からがんが再発する危険を1/3に減らす効果が期待できます。乳房切除が行われた場合は基本的には放射線治療は不要ですが、リンパ節転移が多くある場合には実施することが推奨されています。

このほか骨転移を生じたときの痛みの緩和や骨折の予防、脳転移の治療、がんが進行して乳房に潰瘍や出血を生じた場合などにも放射線治療が行われます。なお当院には放射線治療の設備がないため、弘前中央病院との緊密な連携のもとで治療を実施しています。

遺伝子の検査

BRCA1,2という遺伝子の変異が原因で乳癌や卵巣癌を発症することがあり、これを「遺伝性乳癌卵巣癌症候群(HBOC)」と呼びます。BRCA1,2の遺伝子に変異があるかどうかは血液検査で判定することができ、乳がんを発症した患者さんで適応*を満たした方は当院で保険診療として検査を行うことができます。本検査はこちらから検査をお勧めするものではなく、あくまでもご本人の自由意思によって受けていただくものです。

検査の結果BRCA1, 2どちらかの遺伝子に変異が確認される割合は、乳がん患者さん全体の5%に相当します。遺伝子変異が確認された場合、卵巣がんと、(反対側の)乳がんを発症するリスクが高くなることが知られており、遺伝カウンセリングや定期的な検査、さらには予防的な卵管卵巣切除、反対側の予防的乳房切除なども考慮されます。これらに関しては、 青森県立中央病院との連携で対応が可能です。

*BRCA1/2遺伝学的検査が保険適応となる場合

①45歳以下で乳がんと診断された

②60歳以下でトリプルネガティブ乳がんと診断された

③両側乳がん、あるいは片側の乳房に複数の乳がんが見つかった

④男性乳がんと診断された

⑤卵巣がん、腹膜がんと診断された

⑥ご自身が乳がんと診断され、第3度近親者内に乳がん、卵巣がん、膵臓癌を

発症した方がいる

診療実績 手術・検査実施件数

1.手術

-

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 乳がん手術(総数) 73例 70例 65例 70例 74例 温存手術(部分切除) 45例 43 例 44例 45例 41例 乳房切除

(乳房再建手術を含む)

28例 27 例 18例 24例 33例 乳房再建手術*

ー ー 3例 1例 ー センチネルリンパ節生検 61例 49 例 46例 54例 49例 その他の手術** 19例 11 例 14例 17例 29例

* 乳房全切除(乳頭/皮膚温存)+エキスパンダ―挿入

**乳腺良性腫瘍手術、局所麻酔小手術など

2.針生検 穿刺吸引細胞診

-

-

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 針生検 96例 142例 143例 148例 157例 穿刺吸引細胞診 45例 80例 69例 76例 54例

-

-

3.マンモトーム生検

-

-

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 実施数 19例 16例 17例 7例 14例 うち悪性 9例 7例 5例 4例 5例 悪性のうち非浸潤がん* 7例 6例 4例 4例 5例

* 非浸潤がん:がんの中でもきわめて早期のもの(ステージ0に該当)

-

-

4.マンモグラフィー

-

-

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 実施総数 1171例 1352例 1351例 1591例 1617例 診療分 574例 669例 764例 807例 844例 健診分 597例 683例 587例 784例 773例

-

-

5.乳房超音波検査(検査科実施分)

-

-

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 実施総数 330例 302例 299例 336例 305例 診療分 215例 210例 217例 238例 196例 健診分 115例 92例 82例 98例 109例

6.外来化学療法(のべ件数)

-

-

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 実施総数 430例 523例 524例 535例 364例 - * 術前・術後化学療法、転移再発症例

-

-

-

スタッフ紹介

| 氏名 | 平尾 良範 |

|---|---|

| 役職 | 科長 |

| 医籍登録年 | 1990年 |

| 取得資格等 |

|

| 氏名 | 八木橋 信夫 |

|---|---|

| 役職 | 非常勤応援医師 |

| 医籍登録年 | 1977年 |

| 取得資格等 |

|

受付時間

【休診日】土・日・祝日・年末年始

【 〇=診察日 △=診察日(備考参照) ★=要予約診察日】

| 診療科 | 診療曜日 | 受付時間 | 診察時間 | 備考 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||||||

| 乳腺外科 | 新患 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8:15~10:00 | 8:30~ | ♦ 乳がん検診で要精検となった方は事前電話予約が必要 | |||

| 再来 | 〇 | ★ | 〇 | 7:00~10:30 | |||||||

| 〇 | 〇 | 7:00~11:00 | |||||||||

| 診療科 | 診療予定 | 備考 | |

|---|---|---|---|

| リンパ浮腫外来 |

●乳がん手術後、リンパ浮腫を発症された方または発症が気になる方が対象となります。 毎週 火曜日(予約外来) 予約受付時間 8:15~17:00 診療時間 13:00~17:00 乳腺外科(内線4291)で予約を受付いたします。 |

保険外診療です。 他院で手術された方は、紹介状をお持ちください。 |

|